Так сложились обстоятельства, что пришлось переезжать из родного Каменска, где прошли самые счастливые годы моей жизни, в неродной Екатеринбург. Поэтому, разбирая свой архив, чтобы потом всё передать в краеведческий отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина, натолкнулся на несколько материалов. Все они посвящены одному человеку — Бакулину Ивану Никифоровичу. Ветерану войны и труда. Бывшему командиру эскадрона 42-го казачьего полка. Орденоносцу. Кавалеру ордена Александра Невского и двух орденов Красной Звезды и Отечественной войны I-й и II-й степеней. Автору книги о подвиге казаков-однополчан в годы Великой Отечественной войны "Гвардейцы мчались на запад". Человеку, так много сделавшему для Каменска-Уральского и ставшему для меня поистине самым дорогим, родным… Батей. Человеку, которого нет с нами уже более десяти лет…

Такая вдруг горечь появилась на душе.

Почему мы так привязаны к своему прошлому? Почему чем дальше отдаляемся от тех лет, когда были молодыми, когда нас окружали самые близкие, дорогие нам люди, тем больше и острее начинаем понимать, осознавать, как кого-то не хватает рядом? Не хочется мириться с утратами, но время безжалостно, стремительно летит вперёд, оставляя нам лишь воспоминания…

И кто сегодня помнит в Каменске Ивана Никифоровича, знает о нём? Наверное, уже нет таковых…

Вот и пусть хоть эти материалы напомнят и расскажут потомкам о Бате. Ибо так уж устроен человек, что без прошлого ему никак нельзя, это частичка нашей Истории.

- Девятнадцатилетний комэска

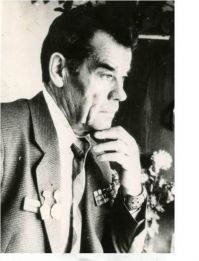

Несколько лет назад состоялась моя первая встреча с Бакулиным Иваном Никифоровичем, участником войны, офицером в отставке, кавалером ордена Александра Невского и двух орденов Красной Звезды и Отечественной войны I-й и II-й степени, когда он впервые пришёл в дом-интернат.

Общение с этим человеком для меня стало полезным. Вскоре мы крепко сдружились, несмотря на большую разницу в возрасте. Иван Никифорович оказался интересным человеком. Для него естественно оказывать помощь ближнему. В любую минуту он готов куда-то сходить, что-то унести или принести, в чем-то ещё помочь. Именно благодаря ему я почувствовал себя менее оторванным от мира. Он часто бывает у меня. Очень радуется, когда я напишу что-то новое, с удовольствием всё читает. При подготовке того или иного корреспондентского материала оказывает поддержку и всяческую конкретную помощь (побывать в каком-нибудь архиве, уточнить тот или иной факт и так далее).

Далеко не просто сложилась жизнь Ивана Никифоровича. А началась она так, как у многих в то время крестьянских ребятишек. Уже с семи лет он начал помогать отцу: боронил землю, возил копны, косил хлеб...

Далеко не просто сложилась жизнь Ивана Никифоровича. А началась она так, как у многих в то время крестьянских ребятишек. Уже с семи лет он начал помогать отцу: боронил землю, возил копны, косил хлеб...Потом была Великая Отечественная война. В шестнадцать лет Иван Никифорович стал курсантом Тамбовского военного кавалерийского училища. После его успешного окончания он в августе 1944 года был направлен в 42-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк, который тогда находился в Белоруссии.

6 ноября 1944 года 42-й гвардейский кавалерийский полк вступил в рейд Дебрецено-Ньередхазской операции в Венгрии. Взводу Ивана Никифоровича командиром полка гвардии подполковником Шеглаковым была поставлена боевая задача: в ночное время быть в головной походной заставе и своевременно предупредить основные силы полка при столкновении с противником, одновременно произвести разведку местности. За эту операцию Иван Никифорович был награждён первым орденом Красной Звезды.

Любит Бакулин вспоминать о прошлом. Когда он рассказывает о каком-нибудь забавном эпизоде или об однополчанах, лицо его вдруг светлеет, а в глазах вспыхивает веселый огонек. В это время его невозможно усадить на стул он весь в движении. Рассказывает же Иван Никифорович так живо и увлечённо, что невольно заслушиваешься, задаёшь ему всё новые и новые вопросы. Вот только о себе он всегда скромно молчит, не в его характере выставлять своё героическое прошлое, гордиться своими заслугами и наградами. Чтобы хоть что-то узнать о нём самом, мне порой приходится проявлять немалую настойчивость. Мой собеседник сдаётся не сразу:

— Давай лучше расскажу тебе о Володе Метельском? Или об Алексее Чернецове, Сане Чебакове? А что я? Как все… воевал!

Я не соглашаюсь, упорно стою на своём.

— Ну ладно, слушай! Случилось это в сорок пятом. Полк тогда с ожесточенными боями захватил село Алмаш и занял оборону. Меня вызвали в ко-мандный пункт, где от командира полка получил приказ произвести со своим эскадроном разведку боем. Надо было выявить огневые точки фашистов и захватить их «языка». Из эскадрона я отобрал 50 добровольцев. Днём, значит, добром изучил местность, где группе предстояло действовать, наметил пути продвижения вперед и назад. Слева от нас проходила балка, поросшая кустарником и бурьяном... Вот по этой-то балке ночью моя группа и двинулась. Вперёд выслал разведчиков. Они бесшумно сняли дозоры и наблюдателя. По сигналу казаки открыли огонь, затем ворвались в окопы и связали четырёх «языков». Когда основные силы противника очухались немного, на группу обрушился ураганный огонь. В это время офицер из штаба, который был с нами, засёк все огневые точки и нанёс их на карту. Боевая задача группой была выполнена. Казаки с малыми потерями вернулись в расположение полка, притащив с собой "языков"…

За эту операцию Иван Никифорович удостоен второго ордена Красной Звезды.

А в марте 1945 года эскадрон Бакулина остался в боевом заслоне. Сто шестьдесят казаков-конников должны были держать оборону на участке длиной почти в полтора километра, на том самом участке, который ещё день назад оборонял целый полк. Яростно атаковали фашисты позиции эскадрона. Но гвардейцы достойно выдержали натиск, за три дня боёв ими было отбито восемнадцать атак (!). Фашисты понесли большие потери. Потери были и у казаков, из ста шестидесяти человек в эскадроне осталось всего сорок шесть. Награды получили все, а Иван Никифорович стал кавалером ордена Александра Невского.

А в марте 1945 года эскадрон Бакулина остался в боевом заслоне. Сто шестьдесят казаков-конников должны были держать оборону на участке длиной почти в полтора километра, на том самом участке, который ещё день назад оборонял целый полк. Яростно атаковали фашисты позиции эскадрона. Но гвардейцы достойно выдержали натиск, за три дня боёв ими было отбито восемнадцать атак (!). Фашисты понесли большие потери. Потери были и у казаков, из ста шестидесяти человек в эскадроне осталось всего сорок шесть. Награды получили все, а Иван Никифорович стал кавалером ордена Александра Невского.Чуть больше полугода длился боевой путь Бакулина. Командовал он сначала взводом, затем эскадроном. В составе полка принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии.

В мирное время трудовая деятельность Ивана Никифоровича была связана с автобазой № 14 и грузовым автопредприятием. Потом (будучи уже на пенсии) он перешел работать машинистом на УАЗе. Его труд отмечен почётными грамотами.

Вот уже несколько лет Бакулин отдаёт всего себя поисковой работе: ездит по военным архивам, собирает материалы по истории своего полка, разыскивает однополчан. На данный момент им найдено 150 человек, а писем-воспоминаний получено около тысячи. Он активно сотрудничает с десятью музеями страны, собирает для них материал, пишет свои военные воспоминания.

Сегодня Ивану Никифоровичу за шестьдесят. Но в нём и по сей день угадывается лихой кавалерист, девятнадцатилетний комэска сорок пятого года.

Игорь КРАСНОВ.

"Сын Родины", 7 мая 1994 г.

- Как уралец Иван кубанским казаком стал

Тем, что хорошо знаю казаков, похвастать не могу: пожалуй, знакомство с ними шолоховским "Тихим Доном" и ограничивается. Тем не менее, встречаясь с Иваном Никифоровичем Бакулиным — а в редакции он довольно частый гость, — мысленно припечатывала к нему — казак. Есть в нём что-то этакое. То ли напористостью своей он невольно вызывает образ вольного казака, то ли непримиримостью к малейшей даже несправедливости, то ли громким своим голосом, которому всегда тесновато в редакционных стенах, то ли энергичной, чуть враскачку походкой — не знаю. Только казак и казак. И несказанно удивилась, когда как-то в разговоре Иван Никифорович обмолвился — о себе-то он не мастак говорить, всё больше о других рассказывает — что он коренной уралец. Уроженец Курганской области. И одновременно — нет, не подвёл Михаил Александрович Шолохов, точнейшие портреты казаков дал — есаул Курганинского казачьего отдела Всекубаиского казачьего войска.

Всё начинается с любви

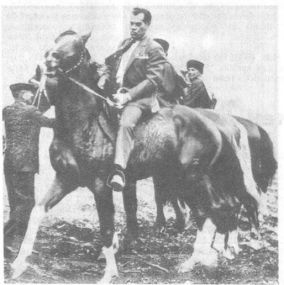

Удивительная эта история превращения уральского паренька в кубанского казака тоже началась с любви. С любви к ... лошадям.

Шёл 42-й год Ваня только-только закончил девять классов Далматовской средней школы, получил за отличную учёбу портрет Сталина с дарственной надписью директора школы — была в военные годы такая награда за особые успехи — а тут повестка военкомата. В военкоматах тогда много не разговаривали: вот тебе, Бакулин, на выбор три училища — пехотинское, артиллерийское и кавалерийское — война, брат, приказ Сталина.

— А я же пацан совсем, шестнадцать годков всего, — улыбаясь и налегая на "о", рокочет Иван Никифорович, — Тятя у меня конюх, я выбрал кавалерию.

Направили его в Тамбовское Краснознаменное имени Первой конной армии кавалерийское училище. 450 разновозрастных парней со всего Союза собрало прославленное училище.

— Первые полгода было очень тяжело, — вспоминает Иван Никифорович. — Когда приехал учиться, со мной рядом поставили того, кто уже года по четыре отслужил кадровую. Я же сопляк совсем, а спрос-то одинаковый, что с меня, что с него. Мне что очень помогло? — когда учился в школе, во все кружки ходил, все значки имел: ПВХО, ГТО, ГСО, "Ворошиловский стрелок". В школе мы этим серьёзно занимались, готовили себя, я 48 очков из 50 выбивал. Это и помогло. Да ещё характер настырный. Натура у меня такая: если чего добиваюсь — то до конца иду. Как ни трудно — иду.

А было и впрямь нелегко. Зима 42-го - 43-го годов была лютая, курсантов фурункулы замучили, у Ивана, уральца, к морозам привыкшего, и то до 40 фурункулов было, у иных все тело — под одну коросту. В общем, из 450 доучились около 300 ребят, а из них училище закончили с отличием всего пятеро. В их числе и наш землячок.

— Я почему вперед выскочил, — как бы оправдывается Иван Никифорович, — у меня ж за плечами девятилетка, по тем временам образование, а практики больше четырёх классов не имели. Так я в отличники и выскочил. И нам предоставили возможность выбрать воинскую часть. А 4-й Кубанский казачий кавалерийский корпус из семи корпусов больше всех гремел, ему в 42-м году ещё звание гвардейского присвоили, почётное по тем временам звание. Ну, я туда и попросился.

Комэск лейтенант Бакулин

Прибыл молодой курсант в корпус, распределили его в 42-й Кубанский казачий кавалерийский полк и сразу же поставили командовать первым разведывательно-автоматным взводом в эскадроне. "Опять же повлияло то, что учился хорошо", — снова оправдывается Иван Никифорович. Только полтора месяца он и побыл комвзвода: в одном из боёв крепко ранило комэска Трофимова, а по воинскому уставу его должен заменить командир первого взвода: так восемнадцатилетний лейтенант Бакулин стал командиром эскадрона. Да до самого конца войны полтора года им и провоевал.

Для ясности следует сказать: в эскадроне 6 взводов — 4 сабельных, пулемётный и ружей ПТР, 169 человек. И такой боевой единицей пришлось командовать девятнадцатилетнему пареньку. Как командовал? "Если бы не соответствовал, — отвечает на мой вопрос Иван Никифорович, — меня бы сняли, на взвод поставили бы и всё, но я так до конца войны комэска и был".

Скромничает. За полтора года войны, причём, война уже шла к концу и наградам знали цену, два ордена Красной Звезды и орден Александра Невского — это вам не баран начхал! В городе Иван Никифорович, пожалуй, единственный имеет орден Александра Невского, его за особую доблесть давали. А ещё лейтенант Иван Бакулин вписан навечно в историю полка.

Я даже и не знал об этом! — радуется он своей находке радостью историка-летописца. — А когда в архиве Минобороны работал, нашёл в историческом формуляре запись о себе. Вот, лист тринадцатый: "В этих боях отличился командир эскадрона лейтенант Бакулин Иван Никифорович". Это в боях за город Tpиава в Чехословакии.

— А за что Вам Александра Невского-то дали? — допытываюсь я у него.

— А вот, сейчас найдём. У меня тут из архивов списано пять тетрадей… Боевые приказы, донесения, исторические формуляры, наградные листы всех однополчан. Я по этим тетрадям написал книги памяти и разослал в 10 музеев. Сейчас найдём… А, вот: "2 апреля 1945 года в боях за населённый пункт Гренчуловка, действуя в головном отряде, гвардии лейтенант Бакулин со своим эскадроном первым принял бой, несмотря на превосходящие силы противника и не дожидаясь основных сил. Под сильным артиллерийским и оружейно-пулемётным огнём немцев он с эскадроном первым ворвался в село, уничтожил раскат и захватил пушку. В этом бою он лично уничтожил две пулемётные точки. При контратаке противником танками его эскадрон противотанковыми гранатами подбил тяжёлый танк и уничтожил в окопах 20 гитлеровцев".

Это ж только написать легко, а когда в лоб попёрли танки, мы могли бы убежать — страсть-то какая — но мы этого не сделали. За то меня и к Александру Невскому представили.

Любовь и верность рука об руку идут

Иван Никифорович это всей своей жизнью доказывает. Слушайте дальше.

Война для него кончилась под Прагой, но на Урал он вернулся не вдруг. 10-ю дивизию, в которую кроме 42-го Курганинского входили 40-й и 36-й полки, переформировали в 4-й Кубанский кавалерийский казачий корпус и перевели в Майкоп. Казаки встречали корпус хлебом-солью. Ещё два года прожил Иван Никифорович на Кубани, организовал полковую школу, готовившую сержантское пополнение для полка. Наверное, тогда и проникся к казакам, к их образу жизни той особой любовью, которая оставляет на сердце отметинку на все оставшиеся годы...

В 48-м году кавалерию ликвидировали, вернулся наш землячок домой. Пришёл при наградах и при инвалидности — последствия двух тяжёлых ранений и контузии. От группы сразу наотрез отказался — мешала она ему во всем, — выучился на шофера, потом на механика, женился, обзавёлся двумя сыновьями, последние десять лет работал машинистом насосной установки на УАЗе.

Уважение, скромный достаток, непыльная работа — всё было. Но я ж говорила вам: казак — он и есть казак.

— Лет 14-15 назад стал я задумываться, — рассказывает Иван Никифорович, — вот уйдём мы из жизни, и ничего не останется. А тогда во всех областных газетах Союза была такая рубрика — "Розыск". И стал я писать во все областные газеты в эту рубрику: мол, разыскиваю однополчан такой-то части. И, представляете, 150 человек откликнулись, и стали мне письма писать. Вот что самое ценное. Вот, посмотрите, четыре папки воспоминаний однополчан.

— И Вы всем отвечали? — ахнула я.

— Да не по одному разу! Из иных, как клещами, по словечку вытаскивал: воспоминания эти мне, как воздух, нужны были — задумал я книжку о боевом пути нашего 42-го гвардейского Кубанского казачьего артиллерийского полка написать.

И написал. Вы ж помните, характер-то у нашего героя настырный. Сотни писем однополчанам отправил, преодолев все преграды, даже преграды КГБ, получил разрешение с архивом Минобороны работать, четыре года собирал материал, девять раз переписывал — это ж мука-то какая! — а написал. Вот она его первая книжечка — "Гвардейцы мчались на Запад". За неё, за эту книжечку, знак величайшей благодарности и признания Кубанская казачья рада и произвела нашего земляка-уральца в казаки. Да не в рядовые, в есаулы.

Всё было торжественно, как и должно быть: пригласили Ивана Никифоровича в Курганинск, где и формировался его родной полк, собрали казачий круг, произнёс он клятву на святом писании, после чего облачили его в парадную казачью форму, вручили кинжал. А память о том атаман станицы Петропавловской подарил Бакунину редчайшую книгу — двухтомник об истории казачества.

"Видите ли, в чём дело, — пояснил, Иван Никифорович, — атаман тот — сынок моего земляка, вернее, однополчанина Степана Михайловича…"

Заметили оговорку земляка, вернее, однополчанина? Это потому, что для Ивана Никифоровича кубанская земля давно стала такой же родной, как и уральская. И ту, и эту землю он любит до самозабвения и верен этой своей любви до последнего вздоха. Я это не ради красного словца говорю — слушайте дальше.

Откуда есть пошёл род бакулинский

Прочитал Бакулин в одной книжке про чью-то родословную. И запал в голове вопрос: а мой-то род откуда пошёл, мои-то корни где? Поехал в родную Смирновку, стал спрашивать бабок-односельчанок. И подсказал ему, уж и не упомнит кто, что есть в Далматово часовенка, а в ней церковный архив. Поехал, разыскал ту часовенку, еле открыл её, взобрался на чердак и в архивной пыли раскопал-таки те корни. По церковным книгам и восстановил свою родословную.

Оказывается, в 16-м или 17 веке бежали из Пермской губернии трое крепостных — Харлампий, Смирный и Бакула. Добрались они до далматовских земель, присмотрели местечко меж трёх речушек и обосновали деревеньку-звездочку. "Краше этого места на всём белом свете нет", — говорит Иван Никифорович. Видать, Смирный среди них был самый башковитый да выдающийся. В честь него и назвали деревеньку — Смирновка. Там они и осели, корни пустили.

— Это ж какие смелые люди были! — восхищается Иван Никифорович. — А трудяги какие! Всю загребь разработали — там же глухие леса на много вёрст были — землю освоили, дома поставили крепкие, землепашествовали и трудом своим, видать, достигли крепкого достатка. Так вот от Бакулы родился Алексей, от Алексея — Никон (этот, видать, самым крепким хозяином был), от Никона — Терентий, а от Терентия — мой тятя, Никифор.

Все эти сведения Иван Никифорович аккуратно записал, вычертил и продолжил семейными ветвями своих братьев, сестёр, их детей, своих двух сыновей, внуков. А завершает сейчас бакулинскую веточку правнучка Ивана Никифоровича, недавно явившаяся миру. Вот какое богатое наследство ей достаётся.

Каким ты был, таким и остался, казак лихой…

Не в обиду будь сказано, иной ветеран любит тряхнуть былыми заслугами. Иван Никифорович не таков. Даже не рискну браться перечислять все его сегодняшние звания — и военкор областной газеты "Слава Кубани", и почётный член Майкопского музея славы, и член творческого центра "Юность" в Абинске, и — нет, всё равно что-нибудь да забуду. Сколько он для нашего города сделал! Когда вышла первая книжка Бакулина, о ней прослышали. Как-то при встрече Анатолий Васильевич Мартемьянов слегка кольнул: "Что ж ты, Иван Никифорович, о чужих ветеранах пишешь, а своих забыл". Хоть и казачки-однополчане ему родней родных, хоть и сказано это было полушутя, но засел тот упрек в голове Бакулина. С лихвой исправил он свою промашку: семь книг об участниках войны и трудового фронта нашего города выпустил. Да это и не новость, мы о том уж не раз писали. Кроме этого, просьбе облвоенкомата представил материал для 6-го тома книги "Память", выпущенной Средне-Уральским издательством и рассказывающей обо всех погибших на фронте.

Не в обиду будь сказано, иной ветеран любит тряхнуть былыми заслугами. Иван Никифорович не таков. Даже не рискну браться перечислять все его сегодняшние звания — и военкор областной газеты "Слава Кубани", и почётный член Майкопского музея славы, и член творческого центра "Юность" в Абинске, и — нет, всё равно что-нибудь да забуду. Сколько он для нашего города сделал! Когда вышла первая книжка Бакулина, о ней прослышали. Как-то при встрече Анатолий Васильевич Мартемьянов слегка кольнул: "Что ж ты, Иван Никифорович, о чужих ветеранах пишешь, а своих забыл". Хоть и казачки-однополчане ему родней родных, хоть и сказано это было полушутя, но засел тот упрек в голове Бакулина. С лихвой исправил он свою промашку: семь книг об участниках войны и трудового фронта нашего города выпустил. Да это и не новость, мы о том уж не раз писали. Кроме этого, просьбе облвоенкомата представил материал для 6-го тома книги "Память", выпущенной Средне-Уральским издательством и рассказывающей обо всех погибших на фронте.А кто напомнил нам, забывчивым, что в городе жил и работал третий Герой Советского Союза Иван Кадочников? Всё тот же Бакулин. Это его стараниями именем Кадочникова названа в городе улица, прикреплена мемориальная доска на дом, где жил Кадочников. Сейчас неугомонный Бакулин хлопочет об открытии в городе памятника Герою: "Это ж несправедливо, Кунавину, Абрамову памятники есть, а Кадочникову нет!". А сколько материалов о ветеранах подготовил он к 50-летию Победы!

Но это всё для Ивана Никифоровича уже позади, он спешит дальше. Им уже подготовлено к печати второе, более полное издание книги под названием "42-й Курганинский". Рукописи переправлены на Кубань, с ними знакомятся. Сейчас носится с рукописью своего крестника — Игоря Краснова, ищет спонсоров, чтобы издать. Планы, планы… дай Бог ему сил и здоровья.

Анна Михайловна

О ней, о его жене, особый разговор. Вообще-то, Иван Никифорович о самом-самом личном говорить не любит, сразу, как улитка, прячется. Но нет-нет да проскользнет в нём сдержанно-застенчивая нежность к жене. Живут они вместе пятнадцать лет, оба во втором браке. У Анны Михайловны две взрослых дочери, тоже есть внуки. Но ни он, ни она детей не делят, по необходимости помогают всем. Дома стараниями Анны Михайловны у них тепло и уютно. Покойно. Уважительно.

О ней, о его жене, особый разговор. Вообще-то, Иван Никифорович о самом-самом личном говорить не любит, сразу, как улитка, прячется. Но нет-нет да проскользнет в нём сдержанно-застенчивая нежность к жене. Живут они вместе пятнадцать лет, оба во втором браке. У Анны Михайловны две взрослых дочери, тоже есть внуки. Но ни он, ни она детей не делят, по необходимости помогают всем. Дома стараниями Анны Михайловны у них тепло и уютно. Покойно. Уважительно.Как-то в порыве откровения Иван Никифорович обронил: "Если б не моя Анна Михайловна, я бы ничего такого не сделал. Она мне дома создала все условия для работы. Мои книги — наполовину её книги".

У Анны Михайловны действительно редчайшее и ценнейшее для женщи-ны качество: быть ненавязчиво-необходимой. Пока мы разговариваем, она незаметно накрывает стол, без жеманства подсаживается к нам попить кофейку, охотно поддерживает разговор, потом также незаметно исчезает. Но, даже когда уходит, незримо здесь, рядом. Они удивительно дополняют друг друга. Так и живут: он — в хлопотах о других, она — в хлопотах о нём, о доме своём.

Как вы понимаете, всё, о чём поведала вам, я узнала не только из беседы за чашечкой кофе. Долго по крупице собирала факты и фактики об этом неугомонном человеке. Собирала и копила к случаю: 31 августа Ивану Никифоровичу исполняется 70 лет. Сообщаю об этом заранее, чтоб те, кто знает его и Анну Михайловну, не забыли поздравить их с этим семейным праздником. А ценить знаки внимания, даже самые незначительные — я это заметила — Анна Михайловна и Иван Никифорович умеют, как никто другой.

Светлана ШВАРЁВА.

"Каменский рабочий", № 158-159 (17068-17069)

22 августа 1995 г.

- Забытая память

9 мая. Уже 65 лет со Дня Великой Победы! А слёз почему-то не становится меньше. Оно и понятно, нет семьи, где кто-то бы не погиб в годы Великой Отечественной войны...

Кто это сказал? «Праздник со слезами на глазах»... Точно, иных слов, наверное, и не подберёшь. День вечной скорби. Повод лишний раз вспом-нить тех, кто не вернулся с войны. И погибших, и живых. Особенно своего деда Константина Краснова, без вести пропавшего где-то в 1941-м году, и Батю...

Почти десять лет прошло с того горестного дня, когда после продолжительной болезни не стало Ивана Никифоровича Бакулина. Кажется, одним мгновением пролетело время. До сих пор не верится. Но время неумолимо. Уходит молодость, уходят дорогие тебе люди… От всего это-го как-то неуютно становится на душе, опустошённо.

Почти десять лет прошло с того горестного дня, когда после продолжительной болезни не стало Ивана Никифоровича Бакулина. Кажется, одним мгновением пролетело время. До сих пор не верится. Но время неумолимо. Уходит молодость, уходят дорогие тебе люди… От всего это-го как-то неуютно становится на душе, опустошённо.И за все эти годы, как кажется, кроме родных, конечно, никто не вспомнил Ивана Никифоровича… Батю. Ни на УАЗе, где он проработал много лет, ни городской Совет ветеранов, ни сотрудники городской больницы № 4. Пока жив был человек, загружали по полной программе своими проблемами, гоняли по различным инстанциям, просили, требовали. Зачастую не считаясь с его здоровьем и временем. Добрым был Батя, никому не отказывал, чужую боль, проблемы других воспринимал, как свои. А как не стало человека — никто даже добрым словом не вспоминает.

Кого забыли? Участника, ветерана Великой Отечественной войны! Офицера-кавалериста! Кавалера ордена Александра Невского, двух орденов Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней! Человека, который так много сделал для Каменска-Уральского! Это «с подачи» Бати в городе появилась улица имени Кадочникова. Это Батя добился, чтобы при городской больнице № 4 было открыто отделение для лечения ветеранов войны. А сколько было разыскано однополчан, написано и получено военных писем-воспоминаний по увековечиванию памяти о простом русском солдате… Сотни, тысячи. В военных архивах, военкоматах Батя был завсегдатаем, многие считались с его мнением. Итогом поисковой работы стала написанная им книга о войне «Гвардейцы мчались на запад».

Почему так происходит? Почему мы вспоминаем о своих самых близких людях только в день смерти? Тот же День Победы… Что это? Вспоминаем о ветеранах войны, чтим их лишь 9-го мая, а в остальное время не замечаем, закрываем глаза на то, что их основная часть просто вынуждена вести натурально нищенский образ жизни, и проходим мимо. Зона выживания, каждый занят своими проблемами…

И это в благодарность. Полное одиночество. Время никого не щадит. Дети разлетелись из родного гнезда. Ты вдруг становишься никому ненужным. Все тебя забывают: бывшие коллеги, государство. Пустота. Только букет болезней да немощность тела. Если соседка зайдёт, принесёт немного горячей похлёбки, свежего хлебца — уже большой праздник. Старость… она всегда страшна. Страшна своей неотвратимостью. К горлу подкатывает ком, не хватает сил сдержать слезу. И немой вопрос… в Никуда. Разве за такое будущее воевали старики?

Вот ищем для очерка, зарисовки героя, у которого было бы и положение высокое, и наград больше, ещё лучше, если имеется и звезда Героя Советского Союза... Куда-то едем, спешим. А зачем? Ведь совсем рядом живут люди, судьба у которых не менее интересна, и воевали они, трудились совсем не хуже, и награды имеются... Разница лишь в том, что эти люди не выставляются, живут скромной жизнью. Простые солдаты войны…

Разве это дело?

При этом не исполняем главную Божью заповедь: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Какие тогда мы православные? Ежедневно грешим, живём не по духовно-нравственным законам, выживаем, к намеченной цели шагаем по головам тех, кто рядом, кого ещё вчера так уважали, по-дружески любили… Кто мы на самом деле? И какое у нас будущее?

Память… Она много значит. Это не только история о прошлом, но и живой родник сегодняшних дней. Без памяти человек — не человек. А потому она должна вечно жить в сердце народном.

Игорь КРАСНОВ.

9 мая 2007 г

Подробнее

Подробнее Добавить комментарий

Добавить комментарий